-

Par JRB le 16 Mai 2015 à 11:33

Dans un précédent article,"Miracle de la Science au 28 rue Affre", nous avons appris qu'une supposée aveugle miraculée avait habité au 28 rue Affre. En effet, à travers plusieurs publicités, apparaît une dénommée "Mme Vanse" domiciliée précisément au 28, ces publicités la domicilient aussi au 11 impasse d'Oran.

(Cliquer sur les images pour agrandir)

Jusque là, aucun élément ne venait confirmer l'existence de Mme Vanse, dont il était permis de douter. Et pour cause, car le nom de Mme Vanse est mal orthographié (parfois, elle est nommée mme Vausse); dans les nombreuses publicités la donnant en exemple, il manque un S au nom de Mme Vansse. Une fois cet obstacle surmonté, il n'est plus question d'absence de trace de l'aveugle miraculée dans les archives. Bien au contraire, on a accès à une abondance de documents la concernant, une fois n'est pas coutume. Une fois saisi ce fil ténu, c'est toute une pelote que l'on peut dérouler, et ainsi retracer assez précisément le parcours de Pauline Lepetit épouse Vansse, puisque c'est ainsi que se nomme notre aveugle qui voit clair.

Pauline Lepetit

Pauline Louise Alexandrine Lepetit est née le 1er avril 1859 à Paris, dans l'ancien 10e arrondissement (qui recouvre approximativement l'actuel 7e arrondissement). L'imprécision autours de sa naissance tient à un évènement particulier de l'histoire de Paris : La Commune en 1871. En effet, les incendies de l'Hôtel de Ville de Paris en mai 1871 entrainent la destruction d'une grande partie des archives de Paris ainsi que des communes annexées en 1860. Les registres paroissiaux du XVIe siècle à 1792 et les registres d'état civil de 1793 à 1859 disparaissent alors dans leur quasi totalité. On procède à la reconstitution des archives de l'État Civil, mais cette reconstitutions est très imprécise et incomplète ; décidée en 1872, elle est arrêtée en 1897 faute de crédit. Seul un tiers de l'état-civil est finalement reconstitué, ce qui rend difficile les recherches portant sur cette période.

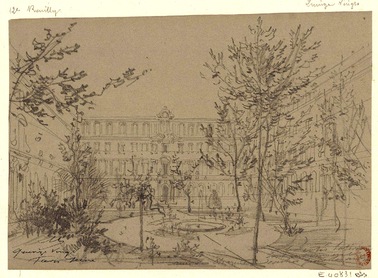

Façade de l'Hôtel de Ville incendié durant La CommuneQue cette naissance dans un quartier considéré aujourd'hui comme particulièrement "chic" ne nous trompe pas, Pauline Lepetit est issue d'un milieu modeste. À sa naissance, son père âgé de quarante-cinq ans, Pierre Marie Amédée Lepetit, est un ouvrier typographe et sa mère âgée de trente et un ans, Charlotte Joséphine Guentleur, est sans profession. Malgré des parents lettrés, Pauline restera illettrée jusqu'à la fin de sa vie. Peut-être est-ce dû à ses problèmes de vue. En 1867, la famille Lepetit habite au 10 rue Copreaux dans le quinzième arrondissement (les adresses citées se retrouvent dans la carte en fin d'article) quand naît Étienne, le petit frère de Pauline, le 18 décembre. Trois ans plus tard, La famille a encore déménagé pour la rue des Ciseaux dans le sixième arrondissement de Paris lorsque Pierre Lepetit décède le 29 avril 1870.

Signature de Charlotte GuentleurCharlotte Guentleur épouse Lepetit devient blanchisseuse pour nourrir ses deux enfants. En 1875, la famille Lepetit habite le 64 rue de la Pompe dans le seizième de Paris. Pauline n'a pas encore seize ans quand elle fait la connaissance d'Ambroise Vansse son futur mari.

Ambroise Vansse

Ambroise Marie Vansse est né le 23 mars 1853 au 19 rue de Saint-Cloud à Ville d'Avray, Seine et Oise (aujourd'hui Hauts-de-Seine). Fils d'un ouvrier menuisier, Jean-Marie Vansse, Ambroise perd sa maman, Jeanne Ferrière âgée de trente-sept ans, le 24 novembre 1853. Il n'est alors âgé que de huit mois lors du décès de sa mère. Plus tard il déménage avec son père à Boulogne (aujourd'hui Boulogne-Billancourt) dans la Seine (aujourd'hui Hauts-de-Seine). Devenu adulte, Ambroise Vansse est "homme de peine" et habite seul au 22 rue Desaix dans le quinzième arrondissement de Paris. Il rencontre Pauline Lepetit qui demeure de l'autre coté de la Seine. Leur mariage est programmé le 11 février 1875 à la Mairie du seizième arrondissement. Les bans sont publiés, l'acte de mariage est pré-rempli, mais les futurs époux ne se présentent pas à la mairie le jour de leur mariage. Ce mariage est donc annulé. On ne connait pas le motif de cette annulation.

Ambroise et Pauline ne sont pas mariés mais emménagent tout de même ensemble à Boulogne, au 24 rue des Menus. Ambroise Vansse est ouvrier blanchisseur et sa "concubine" Pauline Lepetit est journalière. Charlotte Guentleur veuve Lepetit, la mère de Pauline, et Étienne son petit frère déménagent de la rue de la Pompe et se rapprochent du nouveau domicile de Pauline en allant s'installer au 99 rue Boileau, toujours dans le seizième arrondissement. Le non-mariage des Vansse-Lepetit est consommé et le 18 octobre 1875, Désirée Louise Vansse, "enfant illégitime", voit le jour. Très vite Pauline est à nouveau enceinte. Malheureusement la vie va vite s'assombrir, la petite Désirée a une santé fragile et décède à l'âge de trois mois et demi, le 5 février 1876.

La famille Vansse

Le couple décide de régulariser leur situation maritale. Une nouvelle date de mariage est fixée, cette fois-ci c'est la bonne. Le 21 mars 1876, Ambroise Vansse et Pauline Lepetit s'unissent à la mairie de Boulogne. Le couple déménage au 17 rue Saint-Denis à Boulogne. Le 28 juin 1876, Pauline Vansse donne naissance à Eugènie Étiennette. La petite famille Vansse change encore de domicile et retrouve une adresse parisienne, 45 rue Virginie (auj. rue Gutenberg) dans le quinzième arrondissement. C'est sans doute Étienne Bergeotte, artiste dramatique, qui a été témoin à leur mariage et habite au 21 rue Virginie, qui les aide à trouver ce logement. Le 14 juillet 1880, la famille Vansse s'agrandit avec la venue au monde de Joseph André. De son coté, Charlotte Guentleur veuve Lepetit et son fils Étienne vont s'installer au 3 route de Vaugirard, dans la commune de Bas-de-Meudon, Seine (auj. Meudon, Hauts-de-Seine).

En 1883, si l'on en croit les publicités de l'Oculiste américain, Pauline Vansse se voit délivrer un certificat de cécité "par le médecin en chef de l'Hospice National des Quinze-Vingt". Depuis 1880, les Quinze-Vingt ont ouvert un dispensaire pour soigner "ceux des malvoyants dont la vue n’était pas définitivement compromise". Petite gens sans le sou, les Vansse n'ont certainement pas pu s'offrir les services réguliers de l'hôpital et ont donc du s'adresser au dispensaire pour les indigents. Voilà qui relativise le handicap de Pauline Vansse et donc le "miracle" sensé la guérir ; Pauline était surement malvoyante, sa "vue n’était pas définitivement compromise", elle n'était donc pas totalement aveugle comme le prétendront les publicités de l'Oculiste américain.

"Quinze Vingt", dessin d'Hubert Clerget, 1890 (via Gallica)Cette même année 1883, un nouveau malheur vient frapper Pauline Vansse, avec la mort de sa mère. Charlotte Guentleur veuve Lepetit a fini son existence comme chanteuse ambulante, le métier de ceux qui n'ont plus que leur voix pour survivre. Malade, elle s'éteint à l'hôpital Saint-Antoine (Paris 12e) le 19 juin 1883 à l'âge de cinquante-quatre ans. Le jeune frère de Pauline, Étienne n'a que quinze ans à la mort de leur mère, il part vivre avec sa soeur et sa famille qui ouvrent leur porte au jeune orphelin. Quelques mois plus tard, en février 1884, Pauline et Ambroise Vansse sont à nouveau parents avec l'arrivée du petit Louis.

Par la suite les époux Vansse, leurs enfants, Eugènie, Joseph et Louis, et Étienne Lepetit quittent le Sud de Paris pour le dix-huitième arrondissement. La famille s'installe dans une rue habitée principalement par des chiffonniers, au 11 rue Angélique Compoint, une voie privée dans le quartier de la Cité Malbet. La Cité Malbet, plus tard renommé quartier de la Moskowa, est un petit quartier ouvrier miséreux coincé entre la rue Leibniz et la tranchée voie de chemin de fer de la Petite Ceinture (qu'on couvrait alors, voir la photo ci-dessous) d'un coté et le boulevard Ney de l'autre. La Moskowa est alors un labyrinthe de ruelles et d'impasses aux constructions modestes, sis à deux pas des "fortifs" et de la "Zone". Habitat précaire tenu par des marchands de sommeil et totalement délaissé par les pouvoirs publics durant tout le vingtième siècle -il est déclaré insalubre déjà en 1937!- ce quartier a été presque complètement rasé lors de sa "réhabilitation" commencée en 1992. Comme un très (trop) grand nombre de quartiers ouvriers parisiens du dix-neuvième siècle, ce secteur a subit une reconfiguration pour le moins brutale, sans que les protestations des habitants n'y changent rien. Et quand on détruit tout un pan du fragile patrimoine de l'habitat ouvrier faubourien, c'est aussi la mémoire de vies modestes qu'on efface. Des vies comme celles de la famille Vansse.

Travaux de couverture de la tranchée de la Petite Ceinture, 23 octobre 1888 (via Gallica). La Cité Malbet est juste derrière la palissade à gauche. Les Vansse qui habitaient là à cette époque ont connu ces travaux.Le sort s'acharne

Une fois encore, la mort frappe la famille, le petit Joseph Vansse décède le 14 février 1885. La famille change à nouveau d'adresse, cette fois le déménagement est court, les Vansse passent du numéro 11 au numéro 2 de la rue Angélique Compoint. Une année passe et les époux Vansse sont à nouveau parents. Le 16 mars 1886, Louise Eugénie voit le jour. Mais le sort semble décidément s'acharner, et encore un an plus tard, le 19 mai 1887, c'est au tour de Louis de décéder à l'âge de trois ans et quatre mois. Quinze jours après, le 3 juin 1887, Louise s'éteint à son tour. La vie et la mort se succèdent dans la famille dans un cycle infernal. Encore un an passe et la famille Vansse accueille Émile Louis, qui voit le jour le 2 juillet 1888. Ambroise Vansse exerce le métier de maçon pour nourrir sa famille, mais le travail n'est pas régulier et il offre également ses services comme journalier. Visiblement, l'argent manque dans le foyer.

La famille déménage encore et quitte le 2 rue Angélique Compoint et les Vansse emménagent au 226 rue Marcadet, toujours dans le 18e arrondissement. Mais cette fois, Étienne Lepetit, le jeune frère de Pauline, ne les accompagne pas, il reste rue Angélique Compoint. Le changement de domicile des Vansse n'est pas vraiment un progrès. En effet, à cette nouvelle adresse s'étend la cité Lévêque, une série de baraquements miséreux de chiffonniers, comme en témoigne un article du journal Gil Blas du 30 juillet 1892. Ce n'est pas du Zola… c'est pire encore :

Pour le coup, voilà un habitat dont on ne regrette pas du tout la disparition (L'îlot a été rasé et reconstruit vers 1910-15). C'est dans cette triste cité Lévêque que Pauline Vansse va mettre au monde Gabriel Louis dans une fin d'hiver glaciale, le 28 février 1890. Mais la famille Vansse va sortir de ce que nous nommerions aujourd'hui un bidonville. Toujours dans la précarité, les Vansse et leurs trois enfants vont trouver refuge à l'Oeuvre de la Bouchée de Pain, un asile de nuit pour indigents sis au 148 rue Championnet. La vie n'y est pas simple pour Ambroise et Pauline Vansse, la structure accueille séparément les hommes d'un coté et les femmes avec leurs enfants de l'autre. En outre des dortoirs de nuit, et comme son nom l'indique, l'Oeuvre de la Bouchée de Pain dispose ici d'un fournil, d'un réfectoire pour la distribution du pain ainsi que deux comptoirs de vente de pain "par épargne" (système d'auto-financement) pour les nécessiteux. Mais cet environnement ne change guère le triste destin des Vansse qui voient ici mourir encore un de leurs enfants, le dernier-né Gabriel Louis le 5 janvier 1891. Et comme le destin familiale est décidément cyclique, alternant naissances et décès, un nouvel enfant voit le jour. Il s'agit de Félicie Étiennette, née le 9 septembre 1891.

Extrait du XIXe Siècle, 10 juin 1886Le temps passe un peu et la famille Vansse semble reprendre pied. Un nouveau déménagement et tout le monde se retrouve au 4 bis rue Leibnitz (à présent on écrit Leibniz en français, le T est resté pour le nom de la rue), à deux pas de la rue Angélique Compoint quittée quelques années auparavant. À cette adresse se retrouvent Ambroise et Pauline Vansse et leurs enfants ainsi qu'Étienne Lepetit qui est à présent en couple avec Marie Caron, mais également Benoît Le Corre, futur gendre des Vansse. L'année 1893 va voir la famille s'agrandir plus encore.

Grand-mère à trente-quatre ans

Jeune mère, Pauline Vansse est grand-mère à trente-quatre ans lorsque sa fille ainée, Eugènie devient parent à l'âge de seize ans avec Benoît Le Corre, son voisin d'immeuble.

Benoît Le Corre est un "enfant naturel", fils de Marie-Anne Le Corre, une lavandière. Il est né le 21 mars 1867 à Lannion dans le Côtes du Nord (aujourd'hui Côtes d'Armor). Comme bon nombre de provinciaux pauvres, il va tenter sa chance à Paris. C'est ainsi qu'il travaille dans le dix-huitième arrondissement de Paris comme garçon boucher. À l'âge de vingt-cinq ans, il rencontre la jeune Eugènie Vansse avec laquelle ils deviennent parents d'un petit Benoît Paul Le Corre, qui naît le 25 mai 1893. Le jeune couple n'est pas marié et on songe à régulariser la situation.

Dans le même immeuble vit également Clémentine Caron, une jeune blanchisseuse âgée de dix-sept ans. Marie Clémentine Caron est née le 3 janvier 1876 au 47 bis route de la Révolte à Clichy dans le département de la Seine (aujourd'hui boulevard Victor-Hugo Clichy, Hauts-de-Seine). Elle est la fille de François Caron et Azélie Rondeau, tous deux journaliers. Alors qu'elle est encore mineure, ses parents consentent à son mariage avec Étienne Lepetit qui est célébré le 5 août 1893 en la mairie du dix-huitième. Immédiatement après leur mariage, Étienne et Clémentine Lepetit partent s'installer tout près de là, au 9 rue Angélique Compoint. Mais ce petit exil n'est que temporaire et bientôt le couple retrouve un appartement au 4 bis rue Leibnitz et ainsi renouer avec le petit clan familial.

Signatures d'Étienne Lepetit et de Marie Clémentine Caron

Signatures d'Étienne Lepetit et de Marie Clémentine CaronLe 26 de ce même mois d'août 1893, c'est au tour d'Eugènie Vansse et Benoît Le Corre de se marier. On en profite pour légitimer leur enfant né trois mois plus tôt.

Naissance, décès, naissance, décès…

Pauline Vansse, à présent grand-mère, est à nouveau enceinte. Elle accouche de Clémentine Pauline le 16 janvier 1894. Jeune grand-mère et jeune maman, Pauline Vansse endosse le nouveau statut de jeune tante en mai 1894. En effet, le 30 mai 1894, Étienne et Clémentine Lepetit deviennent parents du petit Paul, leur premier enfant. Quelques mois passent encore et Ambroise et Pauline Vansse se retrouvent grand-parents pour la deuxième fois. Leur fille ainée Eugènie et son époux Benoît Le Corre sont les parents d'Étienne Clément, né le 31 octobre 1894. Une année s'écoule et Paul, le fils d'Étienne et Clémentine Lepetit, décède le 8 septembre 1895. Clémentine Lepetit est alors enceinte, Pauline Vansse également.

La vie des Vansse va un peu s'améliorer alors qu'Ambroise devient cantonnier à la ville de Paris. Benoît Le Corre est alors cordonnier et sa femme Eugènie est blanchisseuse ; Étienne Lepetit et son épouse sont tous deux journaliers. Le clan familiale se sépare alors, les Lepetit restant rue Leibnitz, alors que les Vansse et les Le Corre vont s'installer non loin de là au 33 rue Calmels (adresse aujourd'hui disparue), toujours dans le 18e arrondissement. Le 2 mars 1896, Pauline Vansse met au monde une autre garçon : Georges Eugène. Mais moins de trois semaines plus tard, le 18 mars 1896, le sort continue son oeuvre sinistre, et c'est au tour de la petite Clémentine Pauline, âgée de deux ans, de quitter prématurément la vie. Le 4 avril suivant, une nouvelle naissance s'annonce dans la famille Lepetit avec la venue de Jean Antoine. Toujours la même année, le 23 septembre, vient au monde le petit Victor Émilien Le Corre. Mais il décède moins d'un an plus tard le 14 juillet 1897. L'année suivante, le 26 février 1898, c'est la petite Elisabeth Albertine qui voit le jour chez les Vansse.

Étienne Lepetit, alors devenu lui aussi cantonnier de la ville de Paris, et sa famille quittent la rue Leibnitz pour s'installer dans la Goutte d'Or, au 61 rue Myrha. C'est ici que le 18 mai 1898, nait Paul Étienne Lepetit. Benoît et Eugénie Le Corre vont s'installer au 37 rue Balagny (aujourd'hui rue Guy Môquet) dans le dix-septième arrondissement. Ambroise et Pauline Vansse se rapprochent des Lepetit en déménageant pour le 11 impasse d'Oran (aujourd'hui rue Pierre Budin) dans la Goutte d'Or. Si le clan des Vansse-Lepetit-Le Corre s'est éloigné, pour autant on y est toujours aussi proche. On peut le constater sur les actes de naissance ou de décès de la famille où l'on retrouve presque systématiquement un membre de la famille qui signe comme témoin. À l'époque c'est généralement des voisins proches qui sont témoins en pareil cas, pas la famille. D'ailleurs, quand Étiennette Le Corre accouche d'Henri Eugène le 26 juin 1899 chez une sage-femme, Virginie Brice, qui exerce au 61 rue des Cloÿs, sa mère Pauline Vansse est présente. Notons que le recours aux services payants d'une sage-femme est un indice d'amélioration de la situation matérielle de la famille. Pauline Vansse est signalée comme témoin sur l'acte de naissance de son petit-fils, mais elle ne signe pas car "ne le sachant pas" comme le rappelle l'acte de naissance. On avait supposé plus haut que l'analphabétisme de Pauline Vansse était lié à ses problèmes de vue. Mais bientôt, c'est la presse, à travers une publicité, qui va nous apprendre que Pauline Vansse à "miraculeusement" recouvré la vue.

Le truc de l'oculiste américain

Le journal Le Temps , dans son édition du 31 mars 1900, publie une publicité sous forme de témoignage d'un certain Docteur Henri Thil (aucune trace de docteur dans les archives) qui fait l'éloge d'un mystérieux oculiste américain et de son remède miracle à base de plantes. On y découvre le témoignage de Pauline Vanse (sic) qui affirme avoir retrouvé la vue alors qu'elle était aveugle depuis vingt ans. Nous l'avons montré plus haut, Pauline Lepetit épouse Vansse était certainement mal-voyante mais pas non-voyante. La publicité certifie qu'elle était atteinte d'une "cécité complète et incurable". Signalons également que Pauline Vansse n'est jamais signalée comme sans-emploi sur tous les actes d'état-civil ou elle apparaît, mais comme blanchisseuse ou journalière. On ne peut pas imaginer une blanchisseuse aveugle et par conséquent, cette publicité en devient bien suspecte. Mais quel est donc cet oculiste américain si célèbre qu'on n'en cite même pas le nom, alors qu'on précise moult détails sur les témoins ? Que cache cette stratégie publicitaire qui s'appuie sur un témoignage très certainement rémunéré ?

Extrait du journal Le Temps, 31 mars 1900La même publicité parait dans plusieurs quotidiens parisiens (Le Figaro, Le Gaulois…)dans la même semaine, puis la campagne publicitaire s'arrête brusquement. On la retrouvera plus tard, plus ou moins actualisée, à Nice ou à Montpellier. C'est en octobre 1912 en Catalogne, qu'on retrouve la campagne publicitaire pour le remède de l'oculiste américain pour la dernière fois. Pauline Vansse y est toujours citée comme miraculée, mais cette fois domiciliée au 28 rue Affre, alors qu'elle n'y habitait plus depuis plusieurs années comme nous le verrons plus bas.

Publicité parue dans le journal Veu de Catalunya (Barcelone) du 31 octobre 1912C'est grâce au docteur Cosse, Secrétaire général du Syndicat général des Oculistes français, que l'on va comprendre "ce que l'on appelle le truc de l'oculiste américain". Dans son ouvrage Prévention de la Cécité (1909), le docteur Cosse dénonce et explique le système qui est à l'oeuvre, comme on peut le lire dans l'extrait ci-dessous :

Extrait du livre Prévention de la Cécité, par le Dr Cosse, 1909À n'en pas douter, Pauline Vansse a donc bien reçu une compensation financière pour l'utilisation de son nom, et pas qu'une fois, son adresse ayant été actualisée au gré du temps. Mais miracle ou pas, la vie de la famille continue son chemin.

28 rue Affre

En 1900, Étienne Lepetit et sa famille déménagent du 61 rue Myrha pour s'installer tout près de là au 28 rue Affre. À cette adresse c'est un modeste habitat ouvrier faubourien qui ressemble aux précédentes résidences de la famille. C'est aussi un des seuls immeubles encore existant parmi les nombreuses adresses de la famille Vansse, ce qui permet de mesurer l'ampleur de la disparition de l'habitat faubourien parisien. En habitant là, Étienne Lepetit reste proche de sa soeur Pauline Vansse.

Rue Myrha au débouché de la rue Affre vers 1900Le 21 juillet 1900, Pauline et Ambroise Vansse deviennent parents pour la dernière fois avec l'arrivée de Marie Émilie. Le 8 octobre suivant, c'est au tour de Valentine Lepetit de naître. Avec ces naissances c'est la fin heureuse d'un cycle infernal pour cette famille, il n'y aura plus de mort en bas âge. Le cycle des naissances a pris fin, mais celui des déménagements n'est pas fini. Et si jusque là nous avons pu suivre la vie de cette famille principalement à travers l'état-civil, dorénavant c'est avec les aides sociales octroyées par la ville de Paris que nous pouvons continuer cette exploration biographique. En effet, les familles Vansse et Lepetit vivent toujours une situation financière précaire et sollicitent régulièrement des aides à la Ville de Paris.

Vers 1902, Ambroise et Pauline Vansse et leurs enfants quittent le 11 impasse d'Oran, promis à la destruction pour permettre le percement de la rue Pierre Budin (ouverte en 1906) et retrouvent Étienne Lepetit et sa famille au 28 rue Affre. Mais la famille Vansse déménage à nouveau, toujours dans la Goutte d'or. Cette fois elle s'établit au 19 rue Léon. Ambroise Vansse perçoit une aide le 14 janvier 1904 à cette adresse.

Vue sur la rue Laghouat depuis la rue Stephenson, en fond on aperçoit le 19 rue LéonLe 20 juillet 1905 une aide est versée au cantonnier Vansse, il apparaît sur le Bulletin Officiel de la Ville de Paris que la famille a encore changé de domicile et s'est installée au 34 rue de la Goutte d'Or. Quelques année plus tard, en juillet 1908, on retrouve la famille Vansse au 53 rue des Poissonniers.

53 rue des Poissonniers (mai 2015)Le 23 janvier 1910, ils habitent toujours à la même adresse. Le 26 août 1911, Félicie âgée de dix-neuf ans, se marie avec Marius Edouard Ronart à la mairie du quinzième arrondissement de Paris. Sans doute pour se rapprocher de leur fille Félicie, les Vansse quittent le dix-huitième arrondissement pour s'installer dans le quatorzième arrondissement. Une autre aide attribuée le 23 décembre 1911, on voit que la famille Vansse loge à présent dans le quatorzième arrondissement, au 6 rue du Château (adresse aujourd'hui disparue).

34 rue de la Goutte d'Or vers 1910 (deuxième immeuble en partant de la droite)En 1911, Étienne Lepetit a quitté le 28 rue Affre et est domicilié au 121 rue Championnet. À l'âge de quarante-quatre ans, il se voit octroyer une aide au titre d'ancien cantonnier le 31 janvier 1911. Rien n'indique la raison de cet interruption de carrière prématurée. Toujours est-il que le mariage d'Étienne Lepetit et de Clémentine Caron bat de l'aile. Le divorce est prononcé le 13 février 1912. C'est ici que l'on perd la trace d'Étienne Lepetit. Clémentine Caron se remariera avec un dénommé Léopold Debrussels le 9 mai 1925 à Saint-Ouen dans la Seine (aujourd'hui Seine Saint-Denis).

Le couple Vansse va également connaître son terme durant le premier semestre 1912 avec le décès d'Ambroise Vansse à l'âge de cinquante-neuf ans. Le 1er juillet 1912, une aide de est attribuée à la veuve Vansse, toujours domiciliée au 6 rue du Château. En 1914, le 25 avril, Émile Vansse se marie avec Albertine Germond à la mairie du dix-huitième arrondissement. Ensuite Pauline Lepetit veuve Vansse retourne dans le dix-huitième arrondissement, pour le 19 cité Traeger. En mai 1916, on retrouve Pauline Vansse au 105 rue Championnet. Ensuite elle va quitter Paris pour la province. Le 1er août 1918, une aide est versée à Pauline Vansse domiciliée au 5 place des Récollets à Montargis dans le Loiret, sans doute chez un de ses enfants. C'est là la dernière trace de Pauline Lepetit veuve Vansse, cette aveugle qui vit clair.

Descendance

Pour ne pas quitter cette famille si brusquement, nous finirons avec le devenir des enfants, ceux qui ont eu la chance d'échapper au funeste destin qui frappa durement la famille de Pauline Lepetit-Vansse. Rappelons-le, Pauline Lepetit et Ambroise Vansse ont eu onze enfants dont cinq sont décédés en bas-âge.

Nous avons vu qu'Eugènie et Félicie s'étaient mariées, il en est de même pour leurs frères et soeurs. Veuf ou divorcé (?), Émile Vansse se remarie le 31 août 1935 avec Blanche Kurtz ; il mène une carrière de cantonnier, comme son père, et s'engage dans le militantisme et la représentation syndicale. Il finira sa carrière à la Ville de Paris comme contrôleur technique de première classe. Georges Vansse épouse Marie Joséphine Louchart le 31 décembre 1919 à la mairie du dix-huitième. Ensemble ils auront cinq enfants, ce qui vaudra à Marie Louchart épouse Vansse de recevoir la médaille de bronze de la Famille française le 24 février 1932. Georges décède à l'âge de soixante-et-onze ans, le 6 septembre 1967 dans le septième arrondissement. Élisabeth Vansse se marie avec Charles Eugène Brune le 31 décembre 1932 à Bry-sur-Marne. Devenue veuve, elle épouse en secondes noces Louis Jean Alphonse Duveau à Nogent-sur-Marne le 14 mars 1939. Elle meurt à l'âge de soixante-huit ans dans le douzième arrondissement de Paris, le 30 décembre 1966. Quant à Marie Vansse, elle épouse Louis Valentin Kriégel le 6 mars 1920 à la mairie du dix-neuvième. Elle décède le 9 novembre 1968 à Caen dans le Calvados.

Paul Lepetit épouse Augustine Louise Collin le 10 mai 1924 à la mairie du dix-huitième. On constate son décès le 7 août 1970 à son domicile, toujours dans le dix-huitième arrondissement, il semble que la mort soit survenue plusieurs jours plus tôt. Valentine Lepetit va également se marier à la mairie du dix-huitième avec Victor Félix Angel Vaucelle le 30 mai 1929. Elle meurt le 20 août 1963 à Montmorency dans la Seine-et-Oise (aujourd'hui Val-D'Oise). Et pour finir, Étienne Le Corre, petit-fils de Pauline l'aveugle miraculée, sa vie s'arrête à l'âge de soixante-quinze ans, le 21 janvier 1970 dans le village d'Avosnes dans la Côte d'Or.

Ainsi s'achève cette saga faubourienne qui passa par le 28 rue Affre et qui nous a permis de suivre une famille indigente mais, visiblement, pour le moins soudée dans l'épreuve. La misère est sans doute moins pénible en famille.

Les adresses de la famille Lepetit-Vansse

Afficher Trajectoire des Vansse sur une carte plus grande 3 commentaires

3 commentaires

-

Par JRB le 12 Mars 2015 à 11:56

Le 28 rue Affre est un petit immeuble faubourien des années 1840, bâti sur d'anciennes terres agricoles de la butte des Cinq Moulins fraichement loties. Depuis sa construction il n'a abrité que de bien modestes gens, pas de personnage illustre ici, si ce n'est Louis Hostalier, un photographe colonial qui pratiqua son art notamment à Saint-Louis au Sénégal à la fin du dix-neuvième siècle. Mais le voisinage du 28 compte un peu plus de ces personnalités qui ont marqué leur temps et/ou leur art. Voyons donc les principales personnalités, artistes, écrivains, politiques ou sportifs, qui ont résidé dans le quartier de la Goutte d'Or et qui, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, sont restées dans la postérité.

La liste établie ci-dessous n'est ni exhaustive ni définitive, elle sera enrichie au gré des découvertes. Ne sont retenues ici que les personnes dont la notoriété a dépassé l'échelle locale.

Christine Angot

Romancière et dramaturge, Christine Schwartz, dite Christine Angot, est née le 7 février 1959 à Châteauroux. Elle habite la Goutte d'Or, dans "le quartier noir au-dessus de Barbès" (sic).

(Cliquer sur les images pour agrandir)

François-Narcisse Baptifolier

Prêtre, évêque de Mende, François-Narcisse Baptifolier est né le 19 décembre 1819 à Paris et est mort le 26 septembre 1900 à Mende. Il a été curé de Saint-Bernard de la Chapelle de 1869 à 1889, il quitta la paroisse pour être nommé évêque de Mende. IL était le curé en charge de la paroisse lors de la Commune de Paris, durant laquelle l'église Saint-Bernard de la Chapelle abrita le Club de la Révolution.

Alain Bashung

Chanteur, Alain Baschung, dit Alain Bashung, est né le 1er décembre 1947 à Paris et mort le 14 mars 2009 à Paris. Il a habité la Villa Poissonnière et était impliqué dans la vie associative du quartier. Un square situé au 16 rue de Jessaint porte aujourd'hui son nom.

Alexandre Baston

Peintre, Alexandre Baston est né à Paris en 1848 et est mort en 1911. Il habitait au 24 rue de la Goutte d'Or (vers 1877-88).

Barthélémy Bernier

Peintre, Barthélémy Bernier est né à Lyon en 1837 (et est mort à ? en ?). Il a habité au 58 boulevard de la Chapelle.

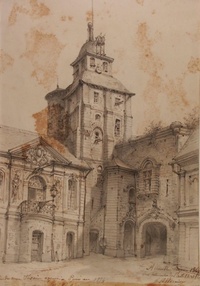

Cour de l'hôtel de Ville (d'Abbeville), de Barthelemy BernierJoseph Bilfeldt

Peintre, Joseph Bilfeldt est né à Avignon en 1793 et est mort à Paris en 1869. Il a habité au 8 rue de Chartres (vers 1841).

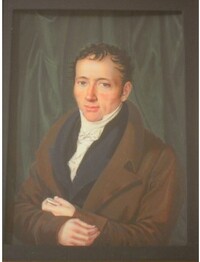

Homme à la tabatière, par Joseph Bilfeldt, 1821Louise Bourgoin

Présentatrice et comédienne, Ariane Louise Bourgoin, dite Louise Bourgoin, est née le 28 novembre 1981 à Vannes. Elle a habité rue de Suez à son arrivée à Paris.

Saïd Bouziri

Militant des Droit de l'Homme, Saïd Bouziri est né le 4 juin 1947 à Tunis et décédé à Paris le 23 juin 2009. Il fût une figure très active dans la vie de la Goutte d'Or qu'il habitât depuis le début des années soixante-dix jusqu'à sa mort. Le square situé rue Affre en face de l'église Saint-Bernard porte le nom "Saint-Bernard-Saïd Bouziri".

Suzanne Buisson

Politicienne, féministe et résistante, Suzanne Levy, épouse Buisson, est née le 19 septembre 1883 à Paris et est morte en déportation en Allemagne à une date inconnue. Membre dirigeante de la SFIO et résistante active durant la Seconde Guerre mondiale jusqu'à son arrestation par la Gestapo en 1943, elle a habité au 39 rue Doudeauville où une plaque commémorative célèbre sa mémoire. Un square porte son nom dans le 18e arrondissement.

Guillaume Cachier

Peintre et céramiste, Guillaume Cachier est né à Paris (en ? et est mort à ? en ?). Il a habité au 30 rue de la Goutte d'Or (vers 1875).

Paire de vases de forme bouteille en céramique décoré à la barbotine de fleurs au naturel sur fond bleu, de Guillaume Cachier (atelier d'Eugène Schopin)François-Ruppert Carabin

Sculpteur, ébéniste et photographe, François-Ruppert Carabin est né le 17 mars 1862 à Saverne et est mort en novembre 1932 à Strasbourg. Vers la fin du XIXe jusqu'au début du XXe siècles, il s'était établi au 16 rue Richomme (adresse disparue après le prolongement de la rue Richomme jusqu'à la rue des poissonniers).

Entrée de l'atelier de Carabin, 16 rue RichommeFrançois Cavé

Industriel, François Cavé est né le 12 septembre 1794 au Mesnil-Conteville et mort en 1875 près de Meaux. Il inventa de nombreuses machines et notamment des locomotives à vapeur. Ses ateliers étaient situés dans la rue baptisée à son nom de son vivant.

Louis Nicolas Chainbaux

Peintre et élève d'Achille-Etna Michallon, Louis Nicolas Chainbaux a vécu au 11 ou 12 impasse des Couronnes (aujourd'hui rue Polonceau) vers 1834-1842.

Michel Cymes

Médecin et animateur, Michel Cymes est né le 14 mai 1957 à Paris. IL a "grandi dans le 18e arrondissement de Paris, à l'entrée de la Goutte d'Or".

Jamel Debbouze,

Humoriste, acteur et producteur, Jamel Debbouze est né le 18 juin 1975 à Paris (10e). Il a habité dans sa petite enfance dans la Goutte d'Or avant que sa famille ne s'installe à Trappes.

Paul Éluard

Poète et écrivain, Eugène Grindel, dit Paul ÉLuard est né en 1895 à Saint-Denis et est mort en novembre 1952 à Charenton-le-Pont. Il a habité avec ses parents au 3 rue Ordener (1er étage, escalier du milieu), adresse administrativement située dans la Goutte d'Or, en 1912. Il est revenu habiter à cette même adresse (4e étage) avec sa femme Gala (voir plus bas), vers 1918.

Les Femen

Groupe d'activistes féministe originaire d'Ukraine, les Femen ont résidé en 2012-13 au Lavoir Moderne Parisien rue Léon. Un incendie d'origine indéterminée le 21 juillet 2013 a mis fin à leur résidence au LMP.

Inna Shevchenko, leader des Femen, devant le LMP au matin de l'incendie qui a détruit le local qui les accueillaitLouis-Charles Fremont

Métallurgiste et technicien, Louis-Charles Fremont est né le 7 août 1855 au 2 rue des Gardes (aujourd'hui 14 rue des Gardes, depuis l'absorption de la rue St-Charles) et est mort le 17 août 1930. Il a constitué une collection photographique considérable sur le 18e arrondissement et particulièrement sur Montmartre ; cette collection est à présent détenue par l'Association des Amis du Vieux Montmartre. Une plaque à sa mémoire est visible au 25 rue du Simplon.

Gala

Épouse de Paul Éluard, puis épouse et muse de Salvador Dali, Elena Ivanovna Diakonova (Елена Ивановна Дьяконова), dite Gala, est née à Kazan (Russie) le 26 août 1894 et est morte à Figueras (Espagne) le 10 juin 1982. Elle a habité avec Paul Éluard (voir plus haut) au 3 rue Ordener (4e étage), vers 1918.

Joseph Garin

Prêtre et historien amateur, Joseph Garin est né en 1876 et est mort en 1947. Il a été curé de la paroisse Saint-Bernard de la Chapelle dans les années 1930. Il a publié de nombreux ouvrages d'histoire locale dont L'église Saint-Bernard en 1933.

Henri Gervex

Peintre et pastelliste, Henri Gervex est né le 10 septembre 1852 à Montmartre et est mort le 6 juin 1929 à Paris. Fils du facteur de piano Félix Gervex, il a commencé sa vie au 23 rue des Poissonniers (à la fin de sa vie il était propriétaire d'un hôtel particulier en bordure du parc Monceau).

Gabriel Guay

Peintre, Julien Gabriel Guay est né à Paris en 1848 (et est mort à ? en ?). Il a habité au 7 rue des Gardes (vers 1888).

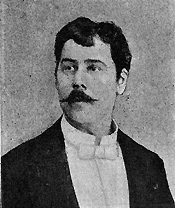

Gabriel GuayLouis Hostalier

Photographe colonial, Louis Hostalier a habité au 28 rue Affre (vers 1900?).

Dos de photographie de Louis HostalierMarcellin Laporte

Peintre, Marcellin Laporte est né à Saint-Geniez d'Olt en 1839 et mort en 1906. Il a habité 4 rue Caplat (vers 1877).

Élégante aux colombes, de Marcellin LaporteJalil Lespert

Acteur et réalisateur, Jalil Lespert est né à Paris le 11 mai 1976. Il a habité la Goutte d'Or une bonne partie de sa vie.

Léon Marié

Graveur, Léon Marié est né à Paris (en ? et est mort à ? en ?). Élève d'Alexandre Falguière, il a habité au 20 rue Affre (vers 1879).

Portrait de Célestine Galli-Marié, gravure de Léon Marié, 1879Adolphe Maugendre

Lithographe, Adolphe Maugendre est né en 1809 à Ingouville (aujourd'hui quartier du Havre) et est décédé le 21 janvier 1895 à Paris. Il habita au 42 rue de la Goutte d'Or.

Usines de St Léonard à Liège, par Adolphe MaugendreLouise Michel

Institutrice et révolutionnaire, Louise Michel est née le 29 mai 1830 à Vroncourt-la-Côte et est morte le 9 janvier 1905 à Marseille. Pendant la Commune de Paris, elle anima le Club de la Révolution qui se tenait dans l'église Saint-Bernard. Elle habita avec sa mère au 36 rue Polonceau à son retour d'exil en Nouvelle Calédonie.

Hermann Raunheim

Lithographe et dessinateur, Hermann Raunheim est né à Francfort-sur-le-Main (Allemagne) en 1817 et est mort à à Vanves (Hauts-de-Seine) en 1895. Il habita au rue de la Goutte d'Or vers 1870.

Portrait de Désiré Magnus par Hermann RaunheimMamadou Sakho

Footballeur international, Mamadou Sakho est né le 13 février 1990 à Paris. Il a vécu à la Goutte d'Or dans sa petite enfance, ce qui lui vaut parfois le surnom de Monstre de la Goutte d’Or.

Sefyu

Rappeur, Youssef Soukouna, dit Sefyu, est né le 20 avril 1981 à Paris. Il passa sa petite enfance au 30 rue d'Oran, jusqu'en décembre 1985.

"Oui je le suis" Album de Sefyu, 2011Auguste Serraillier

Figure de la Commune de Paris, Auguste Serraillier est né à Draguignan le 27 juillet 1840 et est mort en exil en 1872 (?), sans doute à Londres. Ouvrier formier pour bottes, il habitait au 104 boulevard de la Chapelle jusqu'à son exil après la Commune.

Albert Theisz

Figure de la Commune de Paris, Albert Frédéric Félix Theisz est né 13 février 1839 à Boulogne-sur-Mer et mort le 10 janvier 1881 à Paris. Ouvrier ciseleur, il habitait et travaillait au 12 rue de Jessaint.

Georges Tiret-Bognet

Dessinateur, peintre et illustrateur, Georges Tiret-Bognet est né le 15 janvier 1855 à Saint-Servan et est mort le 15 octobre 1935 à Paris. Ami du peinte Maurice Utrillo et antisémite notoire, il vécu une vie miséreuse, notamment dans la Goutte d'Or où il habitait au 17 rue Cavé.

Maurice Utrillo rentrant au Lapin Agile, Georges Tiret-Bognet, 1913Louis Toffoli

Peintre, Louis Toffoli est né le 16 octobre 1907 à Trieste (Italie) et est mort le 18 février 1999 à Paris. Il habita rue Myrha à son arrivée en France, de 1930 à 1934.

Daniel Vaillant

Homme politique, Daniel Vaillant est né le 19 juillet 1949 à Lormes (Nièvre). Ancien ministre des Relations avec le Parlement puis de l'Intérieur, élu plusieurs fois comme député et maire du 18e arrondissement et actuellement député et conseiller de Paris, il habite rue Ernestine.

Daniel Vaillant devant son ancienne permanence à l'angle des rues Cavé et Saint-JérômeJeanne Weber, dite "l'Ogresse de la Goutte d'Or"

Tueuse en série d'enfants, Jeanne Weber est née le 7 octobre 1874 à Kérity (aujourd'hui commune de Paimpol, Côtes-d'Armor) et est morte le 5 juillet 1918 à Fains-Véel (Meuse). Elle habita au 8 passage de la Goutte d'Or (aujourd'hui rue Francis Carco), ce qui lui valu sont surnom d'Ogresse de la Goutte d'Or.

Éric Zemmour

Chroniqueur et éditorialiste, Éric Zemmour est né le 31 août 1958 à Montreuil (93). Il a habité durant son adolescence rue Doudeauville.

Une précision sur Fabrice Luchini

Comédien, Robert Luchini, dit Fabrice Luchini, est né le 1er novembre 1951 à Paris. Il a bien grandi dans le 18e, mais pas dans le quartier de la Goutte d'Or, comme lui-même se plait à l'affirmer. En fait, il a vécu rue Ramey (Quartier de Clignancourt) où son père tenait un commerce de fruits et légumes.

2 commentaires

2 commentaires

-

Par JRB le 27 Avril 2013 à 12:40

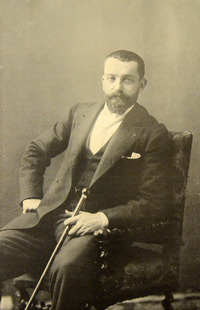

G M Bessède - Période attestée de présence dans l'immeuble: du 27/01/1912 au 27/05/1913

"Défendez vos fils contre tous les risques sexuels"

"Défendez vos fils contre tous les risques sexuels", voilà l'impératif conseil d'un certain B., 28 rue Affre, que l'on trouve dans le quotidien La Lanterne du 27 janvier 1912. L'annonce précise que l'on peut obtenir une notice pour 10 centimes franco de port.

Extrait du journal La Lanterne, édition du 27 janvier 1912

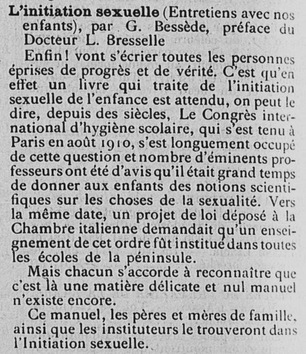

Derrière ce B. énigmatique se cache un certain G.M. Bessède (nous n'avons pas identifié les initiales G.M.) et son annonce concerne un de ses ouvrages consacrés à l'initiation sexuelle. Bessède est l'auteur de plusieurs ouvrages de conseils sur la sexualité, littérature à la diffusion discrète s'il en est, mais néanmoins très à la mode à l'époque. En l'occurrence, il s'agit de l'Initiation sexuelle ; entretiens avec nos enfants de trois à vingt ans, préfacé par le docteur L. Bresselle.

Extrait du journal Le Combat, édition du 17 janvier 1914

Dans cet ouvrage, G.M. Bessède délivre sa conception de ce que devrait être la "bonne" sexualité. Pour cela, l'auteur s'aide d'exemples imagés pris dans la "nature" (les abeilles, les oiseaux, les fleurs... de trottoirs). Paradoxalement, bien que s'appuyant sur la nature comme modèle, il décrit cette nature comme imparfaite et enjoint les humains à la dépasser. Ainsi, Bessède prescrit la continence et la chasteté, surtout pour les femmes, les hommes pouvant s'octroyer, avec la plus grande parcimonie, quelques plaisirs coupables avec des filles de rue tout en s'en méfiant car les prostituées sont présentées comme hautement amorales et porteuses de nombreuses maladies vénériennes. Une grande partie de l'ouvrage met également en garde contre l'épuisement moral et physique de la pratique masturbatoire chez les jeunes (pouvant conduire à l'homosexualité, selon l'auteur). Cette vision de la sexualité, aujourd'hui considérée comme désuète, était très moderne pour l'époque, prônant un dialogue ouvert entre parents et enfants et une morale sexuelle dépourvue de références religieuses.

Critique de "L'initiation sexuelles" dans la Revue Illustrée du 10 décembre 1911

L'annonce pour cet ouvrage parue dans la Revue de l'enseignement primaire et primaire supérieur du 9 juin 1912 précise que l'ouvrage est disponible à "la librairie Art et Science" au 28 rue Affre. En fait de librairie, il doit certainement s'agir du logement de Bessède, les deux locaux commerciaux existant au rez-de-chaussée de l'immeuble étant alors occupés par des commerces de bouche.

Extrait de la Revue de l'enseignement primaire et primaire supérieur, édition du 9 juin 1912

G.M. Bessède publia également une autre version de cet ouvrage sous le titre Ce que personne ne doit ignorer ; l'initiation sexuelle, ainsi qu'un autre livre intitulé Ce qu'il faut savoir ; Pour vivre à deux en 1916.

Extrait du journal Le Rire, édition du 4 mars 1916

Faites l'amour, pas la guerre

On ne sait pas à quel titre Bessède écrit ses ouvrages ni quelles sont ses compétences en matière de connaissance de la sexualité. Par contre, il s'avère que G.M. Bessède a des activités et des opinions politiques connues et que le pouvoir politique de l'époque réprouve fortement, il est anarchiste et militant antimilitariste. Cette activité qu'il mène sous le pseudo de Sylvaire lui vaudra d'être arrêté et son appartement du 28 rue Affre perquisitionné le 27 mai 1913 lors d'une grande opération nationale de police contre les organisations et les activistes prônant la désertion militaire. Les tenants de l'antimilitarisme sont alors considérés comme internationalistes et donc un danger pour la cohérence et la force de la Nation.

Extrait du journal Le Matin, édition du 27 mai 1913

Bessède écrit également dans le journal anarchiste Le Libertaire, mais seulement pour parler d'anarchisme pas de sexualité, et à ce titre il donne régulièrement des conférences à Paris et dans sa région. Ainsi, il fait une intervention intitulée "Fédéralisme révolutionnaire" le 19 novembre 1910 à Aubervilliers ; ou encore il intervient le 1er juillet 1911 à Pontoise (salle Frentz) avec comme thématique "Le fonctionnement du communisme libertaire modernisé".

"Maison du Libertaire", 9 rue Louis Blanc (Paris 10e), 1923

Le militantisme de Bessède/Sylvaire n'est pas dépaysé dans le quartier de la Goutte d'or. En effet, ce quartier ouvrier a une tradition syndicale et militante très ancrée et il n'est donc pas étonnant d'y trouver un activiste anarchiste. Ce qui est plus inhabituel est que ce militant soit doublé d'un prosateur "sexologue".

2 commentaires

2 commentaires

-

Par JRB le 30 Mars 2013 à 15:20

Le procès

Dans l'article Amour et vitriol, nous avons évoqué un drame du vitriol qui s'est déroulé le 7 juillet 1916 au 28 rue Affre. Marie Auber a jeté un bol de vitriol sur le visage de son mari, Gabriel, alors endormi. L'époux vitriolé est mort à l’hôpital Lariboisière après vingt deux heures de souffrances. Les différents journaux qui parlent alors de cette affaire évoquent d'abord la jalousie de Marie Auber comme motif de son crime. Voilà donc la suite.

Le 29 juillet, on apprend que Marie Auber est logiquement renvoyée devant la chambre des mises en accusation par le juge d'instruction Boucard, pour coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort. Sa défense devant la cour d'assise est assurée par une avocate, en l'occurrence une des premières femmes avocates en France et militante féministe, maître Agathe Dyvrande (cabinet au 14 rue Littré dans le 6e arrondissement).

Extrait du journal Le Petit Parisien, édition du 29 juillet 1916

Le déroulement du procès au assises est chroniqué par plusieurs journaux en date du 21 septembre 1916 (Le Figaro, Le Matin, Le Petit Parisien...). Il est à noté que les délais d'alors sont loin de ceux d'aujourd'hui, le procès de Marie Auber se déroule moins de trois mois après les faits. On est loin des lenteurs actuelles de la Justice.

Et pendant ce temps, il jouait de la mandoline1

Le déroulé du procès nous en apprend un peu plus sur les protagonistes et les circonstances du drame du vitriol de la rue Affre. On découvre que Marie Euphrasie Auber est une "rousse, à la physionomie quelconque" (Le Figaro) et que les époux Auber, mariés en janvier 1911, sont "beaux cousins" et ont un enfant. Il s'avère également que la jalousie évoquée lors du drame est d'abord le fait de la victime, Gabriel Auber. Ce dernier est présenté comme un mari envahi par une jalousie dévorante, rendant la vie impossible à son épouse, forcée de se réfugier dans sa famille pour échapper au courroux de son époux.

Mais le mari jaloux se révèle aussi être un mari volage, connu pour "courtiser les dames qui l'adulaient et dont il était l'amant" (Le Petit Journal), ce dont il se vantait auprès de sa femme. Parmi ses conquêtes extra-conjugales, il eut une aventure avec une voisine de l'immeuble. C'est un de ses amis qui en avertira Marie Auber. Celle-ci prémédite alors sa vengeance. Elle achète donc 350 grammes de vitriol pour 0fr.65 chez un marchand de couleurs pour exécuter son plan (elle en voulait un litre, ce que lui refusa le commerçant). Au tribunal, elle confie ses sentiments : "Mon mari (...) me trompait avec une voisine. C'est un de ses amis qui m'a révélé ses infidélités. Alors j'ai perdu la tête. Je souffrais épouvantablement. Et pendant ce temps, il jouait de la mandoline1 dans la boutique. J'ai alors voulu le marquer pour qu'il soit désormais en horreur aux autres femmes et pour qu'il m'appartienne tout entier." La suite nous la connaissons déjà, et nous nous épargnerons la description détaillée des blessures atroces de la victime que rapporte méticuleusement le chroniqueur du Figaro.

Extrait du journal Le Rappel, édition du 21 septembre 1916

Acquittée !

Ce que nous ne connaissions pas jusque là, c'est l'issue du procès de Marie Auber, la "vitrioleuse". Et le verdict, qui peut surprendre, n'est plus ni moins que l'acquittement. En effet, après réquisition de l'avocat général Frémont et la plaidoirie de Mlle Dyvrande, l'avocate de Marie Auber dont on souligne l'émotion de son intervention, les jurés de la cour d'assise ont prononcé l'acquittement pour l'accusée.

Extrait du journal Le Matin, édition du 21 septembre 1916

1 : "Jouer de la mandoline" est une expression argotique synonyme de masturbation (féminine). On peut imaginer qu'ici il s'agit littéralement de jouer d'un instrument de musique.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par JRB le 28 Février 2013 à 12:55

Ça commence comme un Vaudeville, avec mari volage, femme trompée et maitresse à proximité, mais ça finit en tragédie. En effet, le 28 rue Affre connaît une bien triste affaire le vendredi 7 juillet 1916 au matin, alors que vers l'Est la guerre gronde : "Le drame du vitriol".

Extrait du journal La Lanterne, édition du 7 juillet 1916

Une habitante du 28, une dénommée Marie Auber, trente ans, soupçonne son époux Gabriel, avec qui elle tient un commerce de vins et charbons dans l'immeuble, d’infidélité avec une de leurs voisines. Elle ne compte pas laisser impuni son mari volage. Profitant que ce dernier, qui travaille aussi comme chauffeur à la compagnie du Nord, dorme au retour de son service, elle lui déverse sur le visage le contenu d'un bol de vitriol.

Extrait du journal Le Temps, édition du 8 juillet 1916

À une voisine croisée auparavant, sans doute entre son commerce et son appartement, Marie Aubert expliqua qu'elle allait donner son déjeuner à son mari en désignant le bol caché sous son tablier. Le malheureux vitriolé a été gravement brulé au visage, au cou, à la poitrine et "même dans la bouche" nous précise le journal Le Petit Parisien dans son édition du même jour. L'homme est emmené dans un état grave pour être soigné à l’hôpital Lariboisière. La "vitrioleuse", Marie Auber, s'est d'elle-même rendue aux autorités après avoir accompli son forfait.

Extrait du journal Le Petit Parisien, édition du 7 juillet 1916

Deux jours plus tard, Gabriel Auber décède à l'hôpital Lariboisière des suites de ses blessures.

Extrait du journal L'Humanité, édition du 9 juillet 1916

On ne sait pas si le pauvre homme de trente ans a chèrement payé une réelle incartade à ses devoirs maritaux, ou s'il a fait les frais de la maladive jalousie de son épouse. Ce qui est certain, c'est que le procédé employé par Marie Aubert n'est pas un cas à part, bien au contraire. En effet, le "drame du vitriol" est le titre consacré à ce genre d'affaire. Les journaux de la fin du XIXe et du début du XXe siècle regorgent de "drames du vitriol", des crimes "passionnels" où se mêlent jalousie, aldultère et rivalité amoureuse. Le "drame du vitriol de la rue Affre" n'en est qu'un parmi d'autres. Le crime aussi a ses modes.

Un "drame du vitriol" à la une du Petit Parisien

votre commentaire

votre commentaire

-

Par JRB le 23 Février 2013 à 14:01

Tableau récapitulatif des habitants de l'immeuble

Ce tableau est complété et mis à jour au gré des recherches et des découvertes. Lorsque les données sur une personne sont suffisantes, elles donneront lieu à un article détaillé sur cette personne (cliquer sur le nom).

La profession est celle qui correspond à l'activité exercée pendant la période d'habitation dans l'immeuble ; lorsque l'employeur est connu il est cité entre parenthèses. Certaines personnes peuvent avoir exercé plusieurs métiers en dehors de ces périodes.

Les dates correspondant aux périodes où la présence d'un habitant est attestée ne rend pas forcément compte de la période réelle d'habitation à cette adresse, mais seulement de celle qui est confirmée par de la documentation.

(mise à jour : 21 juillet 2021)

Nom Prénom Naissance Décès Profession Présence attestée ADRIEN (ve PAILLE) Mathilde Ménagère /08/1919 AU /09/1920 ALBOUZE Étienne Antoine Émile (Frère de Jean) 13/06/1845

Paris 3e

17/08/1893

Paris 10e

Marchand de vins et charbons 18/07/1874 AU 11/04/1885 ALBOUZE Jean Théodore (frère d'Émile) 16/06/1852

Paris

Rentier 03/10/1881 AU 06/10/1881 ALBOUZE (ép. É.ALBOUZE) Marie Thérèze 28/09/1846

Alpuech (12)

08/06/1895

Paris 18e

Cuisinière 25/09/1879 AU 11/04/1885 ALBOUZE Fille morte née (fille d'Émile et Théreze) 11/04/1885

Paris 18e

11/04/1885

Paris 18e

11/04/1885

AUBER Gabriel Daphnis 12/08/1886

Paris

09/07/1916

Paris 10e

Chauffeur (Compagnie du Nord) 07/07/1916 AUBER (ép. AUBER) Marie Euphrasie Françoise 16/04/1886

Touques (Calvados)

12/02/1965

Le Havre (Seine Maritime)

Marchande de vins et charbons & ménagère 07/07/1916 au 21/09/1916 AUBER (fils de Gabriel et Marie Euphrasie) 07/07 au 21/09/1916 BALAGUER José Espagne

Garçon de café 1936 BALAGUER (fille de José) Josette 1928

Paris

1936 BARON (ép. DELISLE) Lucienne 1907

Oise

Modiste (Pinto) 1936 BAUGUIL M. 19/09/1929 BAUGUIL Augustine (fille de) 1929

28 rue Affre

Paris 18e

19/09/1929 (ép. BAUGUIL) Mme 19/09/1929 BERZAULT (amie de Marly) Andréa 1894 Loiret Fille de salle 1936 BESNARD (ép. PAULET) Marie 1908 Lozère 1936 BESSÈDE (dit SYLVAIRE) G. M. 27/01/1912 au 27/05/1913 BOINON (ép. CHAVASSE CAPUCHON) Euphrasie (tante de François) /1828

Entre Deux Guiers (38)31/01/1891

Paris 18e

Lingère 24/06/1868 AU 11/07/1868

BOINON François (neveu d'Euphrasie) 17/06/1838

Entre Deux Guiers (38)

Cocher 24/06/1868 AU 11/07/1868

BRICONGNE (M.) Épicier-mercier 12/03/1911 CABARROQUE E /12/1877 CARON (ép. Lepetit) Marie Clémentine 03/01/1876

Clichy (92)

Blanchisseuse 21/07/1900 AU 07/10/1900 CATHERINE (ép. LEGRAS) Eugénie 1887

Calvados

Blanchisseuse 1936 CERBELAUD (ép. MASMOUDIER) Amédée 1885

Creuse

Ménagère 13/07/1933 À 1936 CHAPEL Françoise 1867

Haute-savoie

Hôtelière 1936 CHARLES Georges 1892

Nord

Porteur (Thivel) 1936 CHAVASSE CAPUCHON Joseph /1821 Entre Deux Guiers (38)

18/03/1888

Neuilly/Marne (93)

Employé 24/06/1868 AU 01/08/1868 CHIRON (ép. RIVIERE) Pacaline Épicière du 27/04/1926 au 05/02/1929 CHAPUSET (ép. PERRIER) Marie 1889

Côte d'Or (21)

Concierge 1936 COGORDON /12/1870 COURCHINOUX (ép. MESPOULET) Marie 21/02/1871

Montsalvy (15)

1893-1898 DE BENEDETTI Paul 1889

Corse

Sans profession 1936 DE BENEDETTI (ép. DE BENEDETTI) Toussainte 1892

Corse

Sans profession 1936 DELISLE Raymond Camille 17/09/1905

Paris 11

30/12/1977

Paris

Chauffeur (Fleury Michon) 1936 DITLOUIS (M.) Épicier-crémier du 11/07/1903 au 1/01/1905

DUCOLLET (ép. Menguy) Marie 1907

Oise

Doreuse (Riégel) 1936 DUFOUR (ép. BALAGUER) Claire 1906

Cher

1936 DUMAS (M.) 23/05/1923 (ép. DUMAS) (Mme) 23/05/1923 DUPONT Henriette Marie 27/12/1862

Paris 18e

01/09/1900

Paris 18e

Blanchisseuse 01/09/1900 ESPARVIER (ép. SOULIAGOUX) Françoise /1828

Molède (15)

30/01/1898

Paris 18e

Sans profession 3/05/1863 AU 16/05/1863 FIKENSCHER Guillaume 1852 Dessinateur pour tissu 29/08/1884 AU 07/04/1885

GARNY (M.) Cocher 23/02/1852 GÉRAUDIE Léonard 1908

Corrèze

(Darras) 1936 (ép. GÉRAUDIE) Chlotilde 1936 GIGLEUX René 28/09/1910

Saint-Romphaire (Manche)

Employé de commerce (Dannoy) 13/07/1933 À 1936 GRANDIDIER Pierre Joseph /1816 Journalier 17/08/1887 GUILLAUME (ép. POL) Ida 1902

Morbihan

Sténo-dactylo 1936 GUNIOT Augustine 1854

Seine

1936 HANSEN (ép. Chr. SCHUMANN) Marie (Grand Duché Luxembourg) Sans profession 27/04/1866 AU 02/06/1866 HERBAGE Ébéniste 10/08/1927 AU 02/11/1928

HERGERT

(ép. Fikenscher)

Caroline 09/05/1859

Bischwiller (67)

29/08/1884

28 rue Affre

Paris 18e

Cuisinière 29/08/1884 HÉRON

Constant Armand 17/08/1887

Paris 18e

Mécanicien/

Serrurier

du 26/11/1886 au 5/12/1889 HÉRON

(fils de Constant)

Aimé Paul Armand 28/04/1861

Paris

Comptable du 2§/11/1886 au 5/12/1889 HERTAULT (ép. GRANDIDIER) Marie .Marguerite joseph Lucie /1819

Beaurainville (62)

17/08/1887

Paris 18e

Sans profession 17/08/1887 HOSTALIER Louis Photographe 1900 ? HUET Jean 1916

Cher

Chauffeur de taxi (Grimault) 1936 JARRIGES Elise 1897

Cantal

Femme de chambre 1936 LABARRE Maurice 1886

Paris

Mécanicien 1936 LABARRE (fils de Maurice) René 1912

Paris

Drapier 1936 LAGRULA Épicier-crémier 11/07/1903 LAPORTE 30/06/1934

LEFFONDRÉ (ép. PETIGNY) Clémence 1907

Côtes du Nord

1936

LEGRAS Ernest 1879 Veilleur de nuit (Palais de la Nouveauté - Dufayel) 1936

LELEU 04/01/1923 lE MOAN Auguste 1893

Finistère

Comptable (Société Hannequin) 1936 LEPETIT (ép. VANSSE) Pauline Louise Alexandrine (Soeur de Étienne) Sans emploi 29/06/1902 LEPETIT Étienne (Frère de Pauline) 18/12/1867

Paris

Cantonnier 21/07/1900 AU 07/10/1900 LEPETIT Jean Antoine (fils d'Étienne) 22/04/1896

Paris 18e

21/07/1900 AU 07/10/1900 LEPETIT Paul Étienne (fils d'Étienne) 18/05/1898

Paris 18e

07/08/1970

Paris 18e

21/07/1900 AU 07/10/1900 LEPETIT Valentine Georgette (fille d'Étienne) 07/10/1900

28 rue Affre

Paris 18e

20/08/1963

Montmorency (Seine et Oise)

07/10/1900 LE ROUX Alphonse 1909

Finistère

Machiniste de théâtre 1936 LOUBAT (ép. PONS) Marie 27/08/1842

Lacalm (12)

22/03/1871

Paris 18e

Couturière 13/12/1862 AU 22/03/1871 MARCHAND (ép. Charles) Hélène 1896

Paris

Ménagère (Adminisstration publique) 1936 MARLY

(ami de Berzault)

Henri 1901

Aveyron

Garçon de café 1936 MARNY

Georges 1875

Ardèche

Typographe 1936 MARTIN

Georges 1916

Deux Sèvres

Tourneur 1936 MASDOUMIER (ép. GIGLEUX, fille de Pierre)

Marie Henriette 15/03/1911

Paris 18e

02/01/1990

Magnac-Laval Haute Vienne

Vendeuse 13/07/1933 À 1936 MASDOUMIER

Pierre Laurent 1879

Haute Vienne

Retraité 13/07/1933 À 1936 MENGUY

Roger 1904 Paris

Employé de magasin (La Samaritaine) 1936 MESPOULET Gérard 15/02/1869

Montsalvy (15)

Marchand de vins et charbons 1893-1898 MESPOULET (fille de Gérard) Françoise Marie 3/10/1896

28 rue Affre

Paris 18e

3/10/1896-1898 MOLL (Mlle) Épicière /06/1910 AU 01-02/09/1915 MONPEURT Émile Épicier du 17/09/1926 au 26/04/1928 MOTET (ép. VALENTIN) Léontine 1901

Aveyron

Femme de ménage 1936 MOUCHEL Jean Charles Gaston 1896 1/07/1926

Paris 18e

Magasinier/Épicier du 1/07/1926

au 1/01/1927

(ép. MOUCHEL) (Mme) Épicière du 1/07/1926

au 1/01/1927

MOUTRIAUD Louis 1868 Tailleur de pierre 1936 MUSSET (M.) 15/06/1881 PAULET Pierre 1904

Lozère

Charbonnier (Société Rey) 1936 PAULET (fille de Pierre) Rose 1934

Paris

1936 PERRIER Jules 1878

Doubs (25)

Serrurier 1936 PERRIN Marthe 1921

1942 PERSONNAT (ép. MOUTRIAUD) Isabelle 1873

Cher

1936 PETIGNY Alfred 1907

Oise

Menuisier 1936 PETIGNY (fille d'Alfred) Michèle 1930

Paris

1936 PISTRE René 1905

Hérault

Garçon de café 1936 POL Paul 1900

Aisne

Comptable 1936 POL (fils de Paul) Jean 1935

Paris

1936 PONS Jean Antoine 27/05/1826

Nasbinals (48)

Marchand de charbon 09/11/1862 AU 18/07/1874 QUENIN (M.) Épicier 01-02/09/1915 RENAUD jean /12/1804

Dudelange (Grd Duché Luxembourg)

19/02/1872

Paris 18e

Charretier 19/02/1872 REVILLOD Ludovic (?) Cocher 23/02/1852 RIVIERRE Mme Épicière AU

05/02/1929

ROMAIN (M.) Épicier-crémier 11/07/1903 AU 12/03/1911 ROUSSELLE Mme Crémière 24/10/1885 ROUSSELLE Léon 1853 Épicier 1893-1898 SCHUMACHER (ép. RENAUD) Anne Catherine /1802 Sans profession 26/02/1872 SCHUMANN Christophe (Grand Duché Luxembourg) Cocher 27/04/1866 AU 02/06/1866 SCHUMANN Michel (fils de Christophe) 14/08/1842

Reckange (Grand Duché Luxembourg)

Cocher 27/04/1866 AU 02/06/1866 SONILHAC Charbonnier /1920 SOULIAGOUX Jean Commissionnaire 03/05/1863 AU 16/05/1863 SOULIAGOUX (ép. VAN HEIRSEELE) Victorine Élisabeth (fille de Jean) 06/02/1844

Paris 2e

Fleuriste 03/05/1863 AU 16/05/1863 TERRAT Mme Épicière du 05/02/1929 THUILLIER Anne 1864

Paris

1936 TOUZÉ Maria 1875

Mayenne

1936 VALENTIN Joseph 1899

Aveyron

Garçon de café 1936 VALENTIN (fille de Joseph) Thérèse 1928

Paris

1936 VAN HEIRSEELE Brunon ou Brunô 11/05/1839

Gand (Belgique)

27/10/1894

Paris 18e

Tailleur 03/05/1863 AU 16/05/1863 VANSSE Ambroise Marie /1853 /1912 Employé 29/06/1902 VANSSE Émile Louis (fils d' Ambroise) 02/07/1888

Paris 18e

29/06/1902 VANSSE Gabriel Louis (fils d'Ambroise) 27/02/1890

Paris 18e

29/06/1902 VANSSE Félicie Étiennette (fille d'Ambroise) 09/09/1892

Paris 18e

29/06/1902 VANSSE Georges Eugène (Fils d'Ambroise 02/03/1996

Paris 18e

06/09/1967

Paris 7e

29/06/1902 VANSSE Elisabeth Albertine (fille d'Ambroise) 26/02/1898

Paris 18e

30/12/1966

Paris 12e

29/06/1902 VANSSE Marie Émilie (fille d'Ambroise) 21/07/1900

Paris 18e

09/11/1968

Caen (14)

29/06/1902  1 commentaire

1 commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Histoire ordinaire d'un immeuble dans le quartier de la Goutte d'or